お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

古墳の周溝は道路によって削られていますが、現状で直径17.5m、高さ3.7mの円墳です。橘樹神社の社伝によると、ヤマトタケルノミコトが東征のさいに、荒れる海に身を投じた后のオトタチバナヒメの衣と冠がこの地に流れつき、それをヒメの代わりとして、古墳に埋葬したと言われています。

-

横須賀市にある「湘南妙義」の別名をもつ山、鷹取山に彫られた巨大な弥勒菩薩尊像です。横須賀市在住の彫刻家、藤島茂氏が昭和35年から約1年かけて製作しました。像高は約8m、像幅約4.5mです。

-

創建は欽明天皇の御代(539~571)と伝えられています。境内には、鈴鹿に生まれた有名な書誌学者斉藤昌三の句碑があります。また、縄文時代の平地式住居址があり、座間市指定重要文化財となっています。

-

弥生時代後期の環濠集落(周囲に溝を巡らしたムラ)で、ほぼ完全な形で出土した国指定史跡。遺跡は埋め戻されており、神崎遺跡公園として整備されています。公園には環濠等の位置表示や遺跡の説明板があり、散策しながら歴史を学ぶことができます。

-

かつては排水路を横断するように架かっていた橋ですが、昭和6年頃に水路が埋められたため、現在は親柱だけが交差点脇の歩道に保存されています。

-

川崎市大山街道ふるさと館では、大山街道や高津地域にかかわる歴史・民俗などに関する資料を展示しています。展示室では企画展(年4~5回)または常設展を開催しています。

-

昔から村人から信仰の厚い不動さまであり境内の滝不動は谷津川の水源地となっています。

-

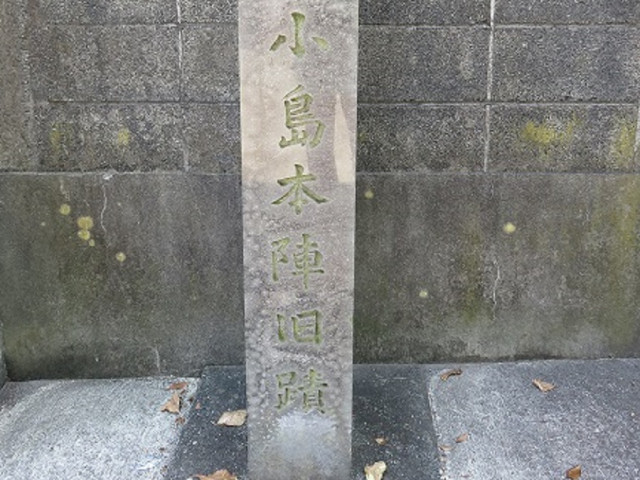

名所の多い宿場町として、江戸時代大いににぎわった大磯宿。約1.3kmの道筋に、66軒の旅籠と小島・尾上・石井の3つの本陣が置かれました。

-

雨岳文庫・山口家住宅は、平成10年に国登録有形文化財になった建物で、幕末には将軍側近の旗本間部家の代官所であり、明治期初めには自由民権運動の勉強会場に使用されました。二階は殿様の部屋に改造された関係で、数寄屋風の意匠が襖や建具に施されています。一階の奥の間は代官所跡で、間部氏の国許(くにもと)用人格(ようにんかく)の山口家に残る幕末史料や自由民権資料などが展示されています。隣接の畑は、春には梅の名所として、また菜の花畑としてもにぎわいます。※予約いただければ英語対応も可能。

-

大正から昭和にかけ歌人・小説家として活躍した岡本かの子を記念し昭和37年に制作された《誇り》の台座には、「この誇りを亡き一平とともにかの子に捧ぐ 太郎」という制作者で長男の岡本太郎の銘が刻まれています。また、かの子の業績を讃える亀井勝一郎の文を川端康成の書によって刻んだ碑もあります。

-

史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館(旧石器ハテナ館)は全国的にも数少ない旧石器時代をテーマにした施設です。史跡田名向原遺跡は、発見された旧石器時代の住居状遺構から、人類の定住化の歴史を語る重要な遺跡として保存されており、平成11年1月に国の史跡指定を受けました。約2万年前の建物の跡がみられるのは、日本でここだけです。また、旧石器ハテナ館では旧石器時代を中心に縄文土器や古墳の副葬品などを展示しており、野外展示では旧石器時代の住居状遺構、縄文時代の竪穴住居、古墳時代の小円墳が復元され、歴史や文化財について学ぶことができます。勾玉・土器・石器作りなどの体験事業を行っています。

-

能見堂は1661年~73年の間に領主であった久世大和守広之が再興した擲筆山地蔵院のことです。元禄時代、中国からの渡来僧、心越禅師が故郷の景色を偲んで、ここから見た金沢八ヵ所の勝景を漢詩に詠んだのが金沢八景の始まりと言い伝えられています。

-

江戸時代中期(18世紀前半)頃に上和田地区の久田(くでん)集落に建てられ、市内に現存する中では最古の家屋である旧小川家主屋。そして江戸時代末期(19世紀中期)頃に下鶴間地区の公所(ぐぞ)集落に建てられた、養蚕農家の旧北島家主屋という、二棟の古民家を移築復元しています。また、古民家の周囲には草花や樹木が多数植えられ、季節毎に違った景色を楽しむことができます。

-

1890(明治23)年、この場所にあった横浜電話交換局で、横浜と東京間及び横浜市内における電話交換業務が、日本で初めて開始されたことを示す記念碑です。

-

川崎市は、横穴墓(おうけつぼ)の密集地帯です。古墳が主に盛り土によって築造されるのに対して、横穴墓は丘陵の斜面に文字通り、横穴を掘った形態のお墓です。7世紀の飛鳥時代に作られました。現在安全対策のため、横穴墓の中に入れません。

-

相模川自然の村公園内にある「相模原市古民家園」には、江戸時代中期に建てられたと推定される「旧青柳寺庫裡」が移築・復原されています。旧青柳寺庫裡は神奈川県指定重要文化財に指定されています(昭和56年7月17日指定)。

-

別名、惣左衛門本陣と言われた181坪の建物で、幕末には14代将軍家茂が京に上る際に宿泊しました。明治23年(1890年)、詩人 佐藤惣之助がこの家で生まれ、大正から戦前にかけて活躍しました。

-

江戸時代は文字どおり大きな石橋があり、脇街道の「溝の口・二子宿」として繁栄していました。

-

平成27年3月に史跡に指定された橘樹官衙遺跡群を保存活用するために整備し、一般開放された緑地です。緑地の地下には、奈良・平安時代の橘樹郡衛に関係する初期正倉跡が保存されています。

-

旧東海道をややそれた「平塚の塚緑地」にある、「平塚の碑」です。一説では、ここが「平塚」の地名の由来の場所とされています。言い伝えによると、平政子という方がこの地で亡くなり、その柩を埋めて塚を作ったところ、塚の上が平らであったことから、里人がそれを「ひらつか」と呼び、これが地名となったといわれています。

-

初代歌川広重によって描かれた「東海道五拾三次 大磯・虎ヶ雨」の浮世絵はこのあたりの眺めと言われ、悲恋の涙を表す雨と松並木が描かれています。

-

用水を供給するため、昭和16(1941)年に造られた久地円筒分水。平成10年に国の登録有形文化財となった久地円筒分水は、サイフォンの原理を応用して平瀬川の下をくぐり、円筒の切り口の角度で分水量を一定に調節するしくみです。(写真提供:photolibrary)

-

箱根旧街道は江戸時代の初めに江戸幕府が整備した東海道の一部で、箱根峠を挟んで箱根町側を東坂、三島市側を西坂と呼びました。西坂の石畳は1680年に敷かれたことが資料からわかっています。もともとは雨が降ると脛までつかる泥道となり、旅人たちを苦しめてきました。そのため石畳が敷かれる以前は自生する細竹(箱根竹)を敷いていました。この作業は奥伊豆地方の住民が税の一種として負担していたものの、竹は腐ってしまうため頻繁に敷き替えを行わなければならず、住民にとってはかなりの負担でした。この負担を軽減するため江戸幕府は石畳の工事を行いました。この石畳を歩きながら、この道を旅した当時の人たちに思いを馳せるのも楽しいかもしれませんね。

-

善波峠は秦野市と伊勢原市の境にあります。東京都の赤坂御門から秦野を経て矢倉沢の関所を越え、静岡県沼津市にいたる矢倉沢往還が通っていました。参勤交代でにぎわう東海道の脇街道で、物資の輸送や富士・大山への参詣路として、昭和初期に善波隧道が完成するまで、この峠道が利用されていました。

-

石観音堂は、寛文5年(1665年)に明長寺の僧弁融によって開かれた天台宗明長寺の境外の仏堂で、本尊は石造りの如意輪観世音菩薩です。

-

明治時代の小田原出身の詩人、井上康文の「梅」の一節が刻まれた石碑です。

-

国指定史跡に指定されている仮粧坂は、鎌倉七口の1つで急峻な道が今も残る切通です。切通とは鎌倉と隣接地域との間の人の移動や物資の流通を盛んにするために、山や丘を切り開いて造られた道のことです。戦では切通を封鎖することで、鎌倉への敵の進入を防いだと考えられています。

-

古墳時代の横穴墓群で、現在確認できるのは 5 基ほどです。

-

精進池付近に、高さ3.2mの地蔵菩薩坐像「六道地蔵」を中心に、鎌倉時代から室町時代前期にかけて造られた石仏・石塔が点在しています。中世の地蔵信仰を物語る遺物として、国の重要文化財及び史跡に指定されています。

-

旧東海道藤沢宿のにぎわいの拠点で、旧東海道6番目の宿場町であった藤沢の歴史や文化に触れ、人々が交流する場として2016年に開館しました。散策の際の休憩のほか、郷土資料の展示、藤沢宿のジオラマや当時の宿場を再現した3DCG体験できます。また、年間を通じて寄席などの催しをお楽しみいただけます。

-

丹沢の峠、いより峠にある不動明王は、以前は道標の役割があったと言われています。

-

作家で小田原出身の牧野信一の作品の一節が刻まれた石碑です。

-

戦国時代の終わりに豊臣秀吉との小田原合戦に備え北条氏が作らせた総構の一部で、豊臣軍の本陣と向かい合う重要な場所でした。二重外張と呼ばれる土塁と堀を二重に配した構造となっていることから、この付近に出入口である虎口があったと考えられています。

-

江戸時代、三の丸には重臣の屋敷や藩の施設が置かれ、二の丸・御用米曲輪・南曲輪を大きく取り囲むように配置されていました。この三の丸には4つの出入り口が設けられており、そのうち、東の大手口、北の幸田口、南の箱根口は、堅牢な石垣で固めた桝形門となっていました。江戸時代初期の小田原城の大手口は箱根口でしたが、稲葉氏の時代に江戸に向く現在の場所に移されています。大手門跡の石垣の上には、大正時代に移設された時の鐘があり(現在の鐘は昭和28年製)、午前6時と午後6時に鐘を打ち、市民に時を知らせています。

-

兄源頼朝の勘気を蒙った義経は、1189年に奥州衣川館で自害しました。首級は腰越で曝されたあと片瀬の浜に捨てられたが、泥にまみれたまま亀に背負われ境川をのぼり藤沢の里にたどり着きました。哀れに思った里人が井戸で首を洗い清め弔うため首塚を作ったと伝えられています。

-

横浜市磯子区岡村にある縄文・弥生・古墳時代のムラの跡です。遺跡は標高55メートルほどの小高い丘の、約10,000平方メートルの広さがある平坦な場所にあります。1966年に国の指定史跡となり、翌年三殿台考古館が開館して、遺跡とともに公開されています。横浜出身のユニット「ゆず」のCD「すみれ」ブックレットに登場したりもしています。

-

20穴以上からなる大磯町で一番有名な横穴墓群で県指定史跡です。平面形態は、方形・逆台形・フラスコ形・羽子板形などさまざまであり、変化に富んでいます。天井形態は2基(家形・ドーム形)以外はアーチ形。湘南平への自然道に面しています。

-

「足柄山の金太郎伝説」は、全国的に有名です。平安時代にこの地蔵堂地区にいた四万長者と呼ばれたお金持ちの娘が生んだ赤ちゃんが金太郎とされ、そのお屋敷跡が今でも金太郎の生家と伝わっています。さらに長者屋敷跡前の水田にある「たいこ石」「かぶと石」という巨石は、幼い金太郎がよじ登ったりして遊んだと云われ伝説とともに大切に残されています。

-

高札場とは、幕府や領主による最も基本的な法令を書き記した「札」が掲示された場所で、各宿場のほか村々にも設けられていました。平塚宿の高札場には、隣り合う藤沢宿や大磯宿への公定運賃なども表示されていたといいます。

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)