お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

相模湖駅から徒歩約10分。相模湖の雄大な自然にふれながら、多様な交流活動が行える文化施設です。多目的ホール、アートギャラリー、研修室、喫茶店等を有し、駐車場も完備しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

-

平安時代の記録に記されている古社(延喜式内社・相模國三宮)で、源頼朝や徳川歴代将軍の信仰の様子がうかがえます。近隣では縄文中期の環状配石が発掘されており、この周辺が聖地とされていたことがしのばれます。境内に設けられた三之宮郷土博物館には、関東最古と伝えられる木造「狛犬」などが所蔵されています。元宮(神社から徒歩7・8分)からは相模湾を一望することができます。

-

昭和初期に開業したクラシックなヨーロピアンスタイルのホテルで、山下公園の目の前、横浜中華街の近くに位置しています。1927年(昭和2年)開業、港街横浜で唯一のクラシックホテルとして国内外の数多くの賓客をお迎えしてまいりました。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、横浜市認定歴史的建造物、近代化産業遺産に指定され、山下公園前のランドマークとして親しまれています。本館のクラシックな内装は欧州の香りと趣があり、上質を知る方にこそ味わっていただきたい安らぎに満ちた空間です。タワー館は全室ハーバービュー、横浜港の素晴らしい眺めを一望できる“横浜時間”をお楽しみいただけます。また、当ホテルで誕生した「シーフードドリア」「スパゲッティナポリタン」「プリン・ア・ラ・モード」は、今も変わらぬ味を本館1階ザ・カフェでご提供しています。

-

川崎のあじさい寺として親しまれる静かなお寺妙楽寺の山号は長尾山、御本尊は阿弥陀如来です。多摩川を眼下に見下ろす長尾丘陵の一角にある天台宗の寺院です。創建年は不詳ですが、源頼朝の異母弟である全成が院主を務めたこともある威光寺の旧跡です。梅雨のシーズンになると境内各所には約1000株約30種類の色とりどりのあじさいが咲き、川崎のあじさい寺として親しまれています。5月末からは限定の「あじさいの切り絵入の御朱印」の授与もあり。 毎年恒例のあじさいまつりは6月第三日曜日に行われ多くの人々が訪れます。

-

日本の建築界に大きな影響を与え「日本の近代建築の父」と呼ばれたA.レーモンドの設計。絹糸貿易商エリスマン氏の私邸として1926年に山手町127番地に建築されました。異人館的要素を持ちながらも軒の水平線の強調など、レーモンドの師匠であるF.L.ライトの影響も見ることができます。現在の元町公園には1990年に移築復元されました。1階には暖炉のある応接室、居間兼食堂、庭を眺めるサンルームがあり、レーモンドが設計した家具が配され、2階では山手の洋館に関する展示がされています。また、地下はフリースペースとして貸し出しされており、昔の厨房部分を利用した喫茶室があります。

-

寒川支線跡に造られた緑道が一之宮緑道です。この緑道には、約200mにわたり寒川支線のレールが保存され、車輪も置かれており、特に鉄道ファンにとっては、たまらない観光地です。四季の花々や草木を楽しみながら、散策できる緑道です。

-

大磯駅より東海道線沿いに徒歩5分、町屋園と呼ばれた島崎藤村の旧宅は、三間の平屋建ての民家で外壁には杉の皮、引き戸には大正ガラスが使われています。小さい素朴な冠木門と割竹垣に囲まれた小庭があります。毎年藤村の命日である8月22日、墓参・献花が行われています。

-

独立峰「城山」を改造した山城で、戦国時代に、西方に対する境目の城として小田原北条氏の有力支城でした。現在はほぼ全域が県立公園となっており、遊歩道や登山道が整備されてだれでも気軽に歴史と自然を楽しむことができます。

-

兄源頼朝の勘気を蒙った義経は、1189年に奥州衣川館で自害しました。首級は腰越で曝されたあと片瀬の浜に捨てられたが、泥にまみれたまま亀に背負われ境川をのぼり藤沢の里にたどり着きました。哀れに思った里人が井戸で首を洗い清め弔うため首塚を作ったと伝えられています。

-

小田原を本拠に関東一円を支配した北条氏が、戦国時代の終わりに豊臣秀吉との小田原合戦に備えて構築した防御の跡。堀と土塁で城と城下町を周囲9㎞に渡り囲い、約3カ月に及び籠城し、対抗したが、18万ともいわれる豊臣軍に包囲され、降伏、開城した。現在でもこの総構の一部が残っており、実際にみることができる。

-

北部第二水再生センターは鶴見川河口の東側に位置しています。主に、鶴見区のJR東海道線の南東側(東京湾側)を処理区として、水洗化の促進、浸水対策及び公共水域の水質保全等を目的に、昭和59年から稼動し24時間休みなく稼動しています。

-

河村氏の居城として中世から戦国時代にかけて脚光を浴びた河村城。平成元年から6年の歳月をかけて河村城跡の調査研究と歴史公園としての整備が行われ、平成6年5月に「河村城址歴史公園」が誕生、平成8年には県内の山城としては初めて県指定史跡となりました。

-

創建は欽明天皇の御代(539~571)と伝えられています。境内には、鈴鹿に生まれた有名な書誌学者斉藤昌三の句碑があります。また、縄文時代の平地式住居址があり、座間市指定重要文化財となっています。

-

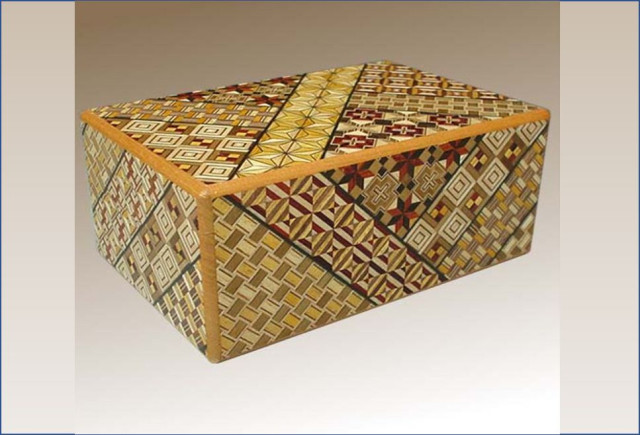

江戸時代から続く箱根の伝統工芸「寄せ木細工」の作品をコレクションし、展示している美術館です。歴史ある技術のすばらしさや細やかな芸術の美しさが分かります。約500の作品を所蔵していて、常に200作品を展示しています。季節ごとの展示品があり、春に出る貴重な「寄木樂人びな」(お雛様)は一見の価値ありです。

-

茅ヶ崎市美術館は、1998年に開館し、郷土美術館として茅ヶ崎にゆかりのある作品を収蔵しています。企画展では、茅ヶ崎ゆかりの作家や作品を中心に紹介しており、収蔵作品展は、収蔵する2,000点の中から、テーマを設けて展示を行っています。

-

世界的にも稀なプレート衝突域に位置し、地質、温泉、地下水、地震、火山の調査研究を行っているユニークな研究所です。1階フロアで研究成果に関する展示を見学することができます。

-

湯河原町にある神社。天智天皇の時代にこの地方が開拓された際、総鎮守として天照大神などが鎮座したと伝えられています。境内には、長寿長命の神、湯の産土神(うぶすながみ)が祀られています。五所神社の最大の見所は推定樹齢850年のご神木であり、その巨大さと天に向かって枝を広げる威容に圧倒されます。湯河原を訪れた際には、霊験あらたかな五所神社でパワーをもらってみてはいかがでしょうか。

-

伊勢原駅近くの市街地にある神社で、「大神宮さん」と呼ばれ市民に親しまれています。2月3日の節分祭から始まり、春には境内の桜が見事に咲き、夏はほおずきや朝顔が並ぶ「花の市」で賑わいます。

-

目の前に広がる芦ノ湖と箱根の山々を眺めて休憩、トイレ、売店、軽食(そば・うどん等)のご利用ができます。芦ノ湖を望むルート1オアシス道の駅「箱根峠」 もっと箱根を知りたい方々に、雄大な山々に囲まれた芦ノ湖を望む絶景と、アットホームなおもてなしで、地元のスタッフが想い出作りのお手伝いをいたします。日本を代表する観光地にある「道の駅」箱根峠は、霊峰富士を仰ぎ、芦ノ湖や箱根の山々を望む絶好の場所にあります。また、軽食(そば・うどん他)や、地元の新鮮な野菜や寄木細工などのお土産も販売しております。箱根にお越しの際には、ぜひお立ち寄りください。お待ちしております。

-

ブラフ18番館は、関東大震災(1923年)後に山手町45番地に建てられた外国人住宅で、戦後はカトリック山手教会の司祭館として平成3年まで使用されてきました。その後、山手イタリア山庭園の一郭に移築復元され、平成5年から一般公開されるようになりました。木造2階建ての建物は、フランス瓦の屋根、暖炉の煙突、ベイウィンドウ、上げ下げ窓と鎧戸、南側のバルコニーなど、震災前の外国人住宅の特徴を色濃く残しており、館内は当時の横浜家具を復元展示して大正末期から昭和初期の外国人住宅の暮らしを再現しています。また、解体時の調査により、これは震災前に建てられた建物が火災を免れ、山手町45番地のR.Cバウデン氏が部材を転用して同じ場所に再建したものであることが判明しました。

-

1937年にイギリス総領事公邸として建てられ、英国王ジョージ6世の紋章も掲げられた風格ある建物です。1969年に横浜市が取得するまで、イギリス所有の館でした。内部は英国人仕様がそのまま残っている場所もあります。

-

1253年立教開宗後、日蓮聖人が鎌倉での布教を志し、庵を結ばれたところに当山は開創されました。かの有名な「立正安国論」が執筆されたご法窟(非公開)、暴徒に襲われ一時避難された南面窟、鎌倉での最初の夜を過ごされたという化生窟、硯水取り井戸などの宗教的・歴史的な面だけではなく、四季折々の花々や鎌倉の自然が残る境内、高台の富士見台からは眼下に鎌倉市内が広がり、由比ガ浜や稲村ケ崎、遠くには富士山や伊豆半島まで臨めます。

-

江戸時代中期(18世紀前半)頃に上和田地区の久田(くでん)集落に建てられ、市内に現存する中では最古の家屋である旧小川家主屋。そして江戸時代末期(19世紀中期)頃に下鶴間地区の公所(ぐぞ)集落に建てられた、養蚕農家の旧北島家主屋という、二棟の古民家を移築復元しています。また、古民家の周囲には草花や樹木が多数植えられ、季節毎に違った景色を楽しむことができます。

-

1947年創立。外国人居留地の英国人教会から始まりました。英国教会(国教会/聖公会)の流れをくむ日本聖公会の教会です。

-

ペリーの上陸を記念する公園です。ペリー上陸記念碑、ペリー記念館があるほか、ペリー来航に関する歴史的資料やジオラマを展示しています。毎年7月には、ペリー公園を会場として久里浜ペリー祭が開催されます。

-

独園寺は、古来より地域の霊場として人々に親しまれてきた地に、鎮魂の寺として約400年前に建立されました。 本尊:釈迦如来 開創:元和5年(1619年) 開山:一峰乾存禅師 坐禅・動禅・写経などの体験には、檀家や地域の方々のみならず、外国の方を含む遠方からも多くの方がお越しくださいます。 また、毎週土曜日の夜にはオンライン坐禅会を開催しており、世界各地からご参加いただいております。 詳しくはお電話またはメール(坐禅会ホームページを参照)にてお問い合わせください。

-

廃棄物を適正に処理して、省エネやリサイクルに取り組むクレハ環境の運営する川崎市にある施設。廃棄物の受け入れから、破砕、焼却、また焼却後の残さの処理まで、各工程を見学することができます。

-

未来を担う子供に夢と科学への興味を養うことを目的に設立されました。科学や天文に関する様々な楽しい体験や実験教室を開催しています。

-

長元3年(1030年)源頼義公が平忠常の乱を平定の折、石清水八幡宮を勧請したことに始まります。相模国茅ヶ崎の総社として開運、諸願成就等の御神徳により古より篤く崇められ、菅原道真公を合祀し合格学業成就の御利益があると言われています。

-

箱根写真美術館は、箱根出身・在住の写真家、遠藤桂による富士山作品を常設する美術館です。2002年に開館し箱根・強羅の自然の中に静かに佇んでいます。展示棟内は、温かみのある天然檜を使用したギャラリーとなっており、箱根の自然の静けさの中で感性を研ぎ澄ませ、ゆったりと鑑賞ができます。その他、企画展や写真教室も随時開催しています。【改修工事のため休館中。3月16日(土)リニューアルオープン予定】

-

白笹稲荷神社は、関東三大稲荷の一つといわれています。境内には、一貫田湧水という湧水地やヒカリモの池があります。拝殿の天井には龍神や宝づくしの図が描かれていて、無料で拝観できます。2月初午の日には多くの参拝者でにぎわいます。定期的に骨董市を開催しています。

-

みなとみらい線新高島駅構内地下1Fの、展示室と倉庫からなる約1,500平米のスペース。BankART1929の中核的な施設として、展覧会、ショップ、カフェ、パブ、スクール等、が運用されている。

-

かつてイタリア領事館がおかれたことから「イタリア山」と呼ばれ、水や花々を幾何学的に配したイタリア風の整形花壇がある公園。四季折々の花の彩りや水の流れが織りなす美しい庭園を散策できます。洋館と庭園が絵になるとあって、フォトスポットとしても人気。

-

喧騒を 抜けて静寂 秋の庵(いおり)国道沿いの賑やかさを背に一歩足を踏み入れれば、そこには江戸時代の空気がそのまま閉じ込められたような、静謐な時間が流れています。茅葺屋根の門をくぐると迎えてくれるのは、驚くほどの静かさと、手入れの行き届いた庭園。ここは、歌人・西行法師が「心なき 身にもあはれは 知られけり」と、しみじみとした情趣を詠んだ場所と伝えられており、実は「湘南」という言葉が生まれた文化の源流でもあります。 おすすめの過ごし方は、歴史を物語る句碑を眺めながら、ただゆっくりと深呼吸をすること。西行が立ち止まり、心を動かされたであろう庭の陰影に身を委ねるだけで、日々の忙しさで強張った心が不思議と解けていきます。毎年3月の「大磯西行祭」に足を運び、今も大切に守られている言葉の文化に触れるのも、この場所ならではの贅沢な体験です。 さらに、この歴史ある空間を「体験」として楽しめるのも鴫立庵の魅力。趣のある和室は、会議や趣味の集まりのために借りることができ、静寂の中で集中したい時に最適です。また、現在も俳句教室などが開かれており、日本三大俳諧道場という特別な舞台で、自らの言葉を紡ぐという知的な趣味を始めることもできます。 情報の波に疲れたときこそ、大磯の庵へ。先人たちが慈しんだ「あはれ」が息づく風景の中で、心に静かな余白を作ってみませんか。

-

十一面観音を本尊とする、天平六年(734年)に創建された鎌倉最古の寺院です。

-

源頼朝墓と伝わる石塔があり、かつて頼朝を弔った法華堂(墳墓堂)の跡地と推定されています。付近には北条義時を弔った法華堂の遺構も確認されており、合わせて国指定史跡に指定されています。

-

【※鎌倉文学館は大規模修繕のため、休館しています。】※令和11年度再開予定鎌倉文学館は、昭和11年に竣工した旧前田侯爵家の鎌倉別邸です。大理石の暖炉やステンドクラスなど、往時を偲ばせる部屋で川端康成らゆかり作家の貴重な資料をみることができます。緑あふれる庭園は、春と秋に250株のバラが咲き誇ります。三島由紀夫の小説「春の雪」の別荘は、本館がモデルです。

-

北村透谷、牧野信一、尾崎一雄、川崎長太郎らの小田原出身の作家のほか、谷崎潤一郎、三好達治、坂口安吾ら小田原で暮らし、創作にいそしんだゆかりの作家の資料を展示しています。スペイン風洋館の建物は元宮内大臣・田中光顕の別邸(国登録有形文化財)で最晩年の曾根達蔵が設計を手がけました。

-

「美術館自体が一冊の美しい絵本」というコンセプトで建てられた、絵本作家・葉祥明の個人美術館です。初期の作品から水彩画・油彩画・デッサンなど原画を展示しています。広々とした緑の草原と透明感あふれる青空、そしてぽつんと描かれた家や木、人、動物たち…。「空気を描く」と言われたその画風は多くの人の支持を集め、今なお、見る人の心に風を届け、優しい気持ちにしてくれます。 当館ではそれらの原画である作品の数々を約80点常時展示し、1階の常設展示室では年に6回、2階の各部屋では四季折々の作品をご覧頂けます。 お庭には季節ごとに白いアジサイやバラが咲くお庭があり、訪れるお客さまを絵本の世界へと誘います。 美しい原画の数々、言葉の数々を通して疲れた心を癒し、安らぎのひと時を過ごしていただければ幸いです。

-

創建は推古天皇の御代と伝えられ、大正9年(1920)年に鶴見神社と改称されました。「川崎・横浜間最古の神社」と言われています。

1925①_観光資源.jpg)

2052①_観光資源.jpg)

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)