お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

古墳の周溝は道路によって削られていますが、現状で直径17.5m、高さ3.7mの円墳です。橘樹神社の社伝によると、ヤマトタケルノミコトが東征のさいに、荒れる海に身を投じた后のオトタチバナヒメの衣と冠がこの地に流れつき、それをヒメの代わりとして、古墳に埋葬したと言われています。

-

興全寺(高座郡寒川町宮山1785)では、座禅体験が可能です。英語での対応も可能です。戦国時代末期に創建され、ご本尊は桃山時代の作です。境内には相模子安地蔵尊、とんがらし地蔵(別名いぼとり地蔵)、町指定重要文化財である宝篋印塔などがあります。

-

一年中お花を楽しめる市民憩いの総合公園緑豊かな公園の中央エリアには多くのサクラが植栽され、3月下旬から4月上旬の開花時期には大勢の花見客でにぎわいます。園内ではほかにも、フジ棚や約110本のバラが植栽されたバラ園など四季折々の植物が楽しめます。バラの見頃は5月中旬から7月上旬と、10月中旬から11月中旬の年2回。遊具のあるチビッ子冒険広場や館址広場なども設けられ、市民の憩いの場として親しまれています。

-

鳳巣院は、小田原八福神の一つである寿老人を祀るお寺です。

-

徳常院は城下町・小田原とともに歩んできた歴史の深い寺院です。境内には小田原の大仏として有名な「延命地蔵菩薩」が祀られています。

-

元歴元年(1184年)に開かれた高野山真言宗のお寺で、本尊は不動明王です。神仏分離により、別当を務めていた白旗神社の境内より、現在地に移転しました。源義経公の位牌(前面には白旗大明神と書かれている。)を安置しています。

-

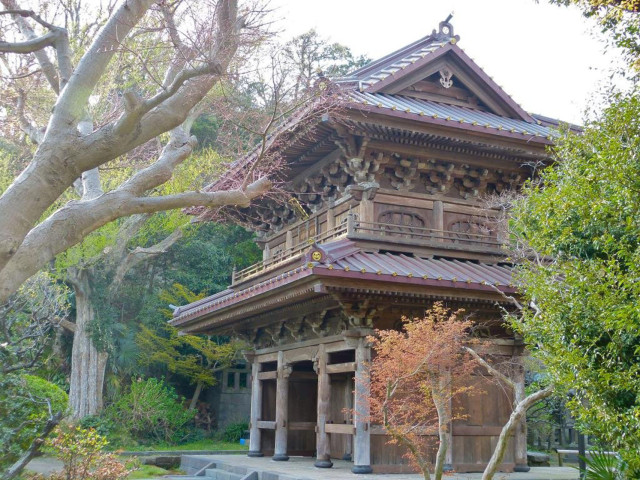

鎌倉の建長寺の末寺として室町時代初期に創設され、観音堂をはじめ清水寺の遺構を受け継いでいます。観音堂、仁王門、仁王像、絵馬は海老名市指定の有形文化財となっています。高台にあり眺めがよく、晴れていれば大山を望むことができます。境内には様々な草木があり、通年楽しむことができます。

-

縁結びや厄除け祈願で知られる神社です。県指定無形民俗文化財「お馬流し」神事の展示館があります。

-

孝道山本仏殿は、国際港都・横浜の市街地やみなとみらい地区を見下ろす孝道山上にある仏教寺院です。春には250本の桜が咲き誇り、山頂にそびえ立つ二重の塔・仏舎利殿をはじめ、本堂ほか諸堂が境内に点在しています。

-

縁結び・安産・子宝の神社として信仰されています。

-

1636年創に建された英勝寺の境内には、創建当時から現存する建物が数多く残っており、すべて国の重要文化財に指定されています。

-

平塚八景のひとつであり、坂東三十三カ所霊場第7番札所でもあります。 金目観音の厨子はとても価値があるもので、国の重要文化財に指定されています。県・市の指定文化財も多く存在します。

-

綾瀬駅から徒歩10分のところに位置する真言宗のお寺です。

-

江戸時代、三の丸には重臣の屋敷や藩の施設が置かれ、二の丸・御用米曲輪・南曲輪を大きく取り囲むように配置されていました。この三の丸には4つの出入り口が設けられており、そのうち、東の大手口、北の幸田口、南の箱根口は、堅牢な石垣で固めた桝形門となっていました。江戸時代初期の小田原城の大手口は箱根口でしたが、稲葉氏の時代に江戸に向く現在の場所に移されています。大手門跡の石垣の上には、大正時代に移設された時の鐘があり(現在の鐘は昭和28年製)、午前6時と午後6時に鐘を打ち、市民に時を知らせています。

-

山王神社は、藤沢宿最初の鎮守で、寛永年中(1624-44)現在の藤沢高校跡あたりに勧請され、安永年中にこの地に移されました。境内裏にまわると庚申塔が人恋しそうにたたずんでいます。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)

-

龍口寺は、1337年に建立された「日蓮宗」の寺院です。日蓮は国難を憂い、鎌倉幕府へ献策を行いましたが、幕府は日蓮を捕縛し、処刑場のあった龍ノ口に連行します。日蓮が斬首されようとした時、突然光が射し込み、斬首人の目をくらませます。この奇跡を恐れた幕府は、斬首を中止。この跡地に建てられたのが龍口寺です。

-

自然をより感じながらゆっくりと過ごすことができます。山門から本堂までの間の前庭はとても開放的で広々としており、そこにはユキヤナギ、サザンカ、スイセンなどが植えられ、四季折々の花を観賞できます。

-

北条宗政の妻と子の師時が1281年(弘安4)ごろに建てたようです。この寺には、鎌倉十井の一つ「甘露ノ井」があります。豊かな緑におおわれた境内は、国の史跡に指定されています。

-

神奈川県藤沢市にある庚申信仰の仏堂です。

-

大沢川上流にある弁財天です。雨乞いのために祭られたと言われています。

-

1333年(元弘3)新田義貞が鎌倉攻めをしたときの本陣をかまえた場所で、義貞が北条方の戦死者の霊を慰めるため1337年(延元2)に建立したといわれています。山門と本堂に掲げられている額の「内裏山」と「九品寺」の文字は、義貞の筆の写しと伝えられ、直筆と伝えられる額は本堂に保存されています。

-

元来、この地は入海の瀬戸(狭い海峡)のため、干満時に急流となり海上交通の難所でした。そのため、5〜6世紀の頃から海神を祀っていたとされています。源頼朝が平家追討の挙兵に御神恩のあったことを感謝して、伊豆三島明神を勧請したのが瀬戸神社の始まりと言われています。

-

1253年立教開宗後、日蓮聖人が鎌倉での布教を志し、庵を結ばれたところに当山は開創されました。かの有名な「立正安国論」が執筆されたご法窟(非公開)、暴徒に襲われ一時避難された南面窟、鎌倉での最初の夜を過ごされたという化生窟、硯水取り井戸などの宗教的・歴史的な面だけではなく、四季折々の花々や鎌倉の自然が残る境内、高台の富士見台からは眼下に鎌倉市内が広がり、由比ガ浜や稲村ケ崎、遠くには富士山や伊豆半島まで臨めます。

-

伝えでは源氏ゆかりの神社と言われています。初卯祭では的・弓矢・藁で大蛇を作り、歩射が行われます。例大祭では市の無形文化財に指定されている禰宜舞が披露されます。

-

吉沢地区の鎮守として知られています。上吉沢の八剱神社には大ケヤキがあり、下吉沢にある八剱神社の木造不動明王像「かんまん不動」は国指定重要文化財に指定されています。

-

徳善寺は、木造の立派な山門が特徴的です。境内では季節折々の植物を鑑賞できます。

-

傳肇寺は鎌倉時代末期に創建され、戦国時代には小田原北条氏の帰依も受けた古刹です。童謡作家の北原白秋が境内に木菟の顔そっくりな家を建て執筆活動を行っていた事から「みみづく寺」の名でも知られています。

-

神奈川県小田原市にある曹洞宗のお寺で、小田原八福神の1つです。

-

豊臣秀吉による小田原攻めに対して北条氏が築いた総構の一部です。小田原城総構の中でも低地部にある遺跡として、貴重なものです。土塁の外側には渋取川を配し、堀としていました。

-

源氏池の中の島に鎮座しており、現在の御社殿は八幡宮御創建800年(昭和55年)に、文政年間の古図をもとに復元したものです。頼朝公の旗上げにちなみ、源氏の二引きの旗に願いをかける人が大勢います。

-

鎌倉市材木座に鎮座し、鶴岡八幡宮の元になったことから元八幡とも称される。1063年に源頼義公が京都の石清水八幡宮を密かに勧請した社である。

-

頼朝と文覚上人が建立し、鎌倉の外港として栄えた地に佇む古刹。ボケ封じ観音で知られ、室町時代の地蔵菩薩座像や横浜金沢七福神の一つ、大黒を祀っています。牡丹の寺としても有名です。

-

神奈川県西部 自然豊かな山北町にある禅宗のお寺です。「山寺で学ぼう」として、坐禅会、写経会、お茶を愉しむ「喫茶去」が毎月第一土曜日に開かれています。

-

小田原城の初代城主となった大久保忠世と11代忠真を祀っています。

-

1884年、川崎大師(厄除け大師)から分神された神社で、疫病除けの神が祀られています。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)

-

かつてこの地は鎌倉三代将軍源実朝が宋に渡る船の用材を切り出したところと伝えられ、それゆえに乗船成就海上守護の願いにより勧請されたといわれます。 (写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)

-

6月上旬~7月上旬にかけて自然発生のゲンジボタル・ヘイケボタルが飛び交う姿が見られることがあります。夜にホタルが飛び交う様は桃源郷を思わせます。

1257①_観光資源.jpg)

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)