お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

BAM鎌倉は、次世代にアンティークの世界を伝え、モノや人を引き継ぐ素晴らしさ、大切さを多くの方に感じとってもらいたいというメッセージが込められたミュージアムです。博物館としての文化施設。建築家・隈研吾によるデザイン監修。次世代にアンティークの世界を伝え、物や人を引き継ぐ素晴らしさ、大切さを多くの方に感じ取ってもらいたいというメッセージが込められた博物館。館内では、土橋正臣が長年をかけて集めた100年以上の歴史を持つ本物の英国アンティークの展示。時代ごとのアンティークを設えたフロアには、シャーロック・ホームズの部屋の再現がある他、グランドフロアには本物のロンドンタクシーを展示。

-

きらめきのジュエリーとガラス作品。箱根ラリック美術館では、フランスの工芸作家ルネ・ラリックの生涯にわたる作品に出会えます。

-

函嶺洞門は、関東大震災により崩壊した崖の直下に、落石から通行車両などを守るために築かれた道路施設であり、1931年完成しました。本洞門は、自動車交通に対応した国内でも最初期の施設として、高度な鉄筋コンクリート技術を駆使して建設されたものです。国道1号の険路であった箱根路の近代化を象徴する施設として、2015年に国の重要文化財に指定されています。

-

常盤木門では、刀剣や甲冑の展示を行っています。また、鎧兜や着物を着て、武士・お姫様・忍者に変身できる着付け体験も行っています。小田原城をバックに鎧兜や打掛・忍者衣装で記念の一枚を写しましょう。大人(中学生以上500円)、小人(小学生以下)300円)

-

箱根町、小田原市、真鶴町、湯河原町南足柄市の2市3町が位置する箱根火山周辺地域は、3つのプレートが重なり合う位置にあり、きわめて多様な火山地形、火山堆積物、火山岩などが見られる、世界的にもユニークな火山地形。「箱根ジオミュージアム」はそんな箱根火山の不思議と魅力に出会える博物館です。

-

オリエント急行の豪華サロンカーで、優雅なティータイムをお楽しみいただけます。当時、パリと南フランスを結ぶ「コート・ダジュール特急」として使用された実物の車両を箱根ラリック美術館内に移設されています。1929年製 PULLMAN 1ère CLASSE No.4158この豪華サロンカーで、優雅なティータイムをお楽しみいただけます。お申し込みは、当日レストラン受付にて先着順で承ります。(事前予約なし)〇ティータイム料金:2750円〇営業時間:10:00~16:00(随時)〇受付時間: 9:00~15:20

-

箱根の中でも最も古い温泉郷のひとつ、宮ノ下でお坊さんがつくる朝ごはんを日本有数の観光地である箱根。 その中腹地点である宮ノ下には凡そ450年の歴史がある古い禅寺があります。 そのお寺に斜向かいにある古民家を改装し、現役の僧侶がつくる精進料理の朝御飯が頂ける食堂になりました。 コースは1種類。色々な『縁』で手元に届いた焼物と、お坊さんの食器である『応量器』でゆっくりと朝ごはんをお楽しみください。 *基本的に朝8時からの予約制のみ。アレルギーや諸事情で時間をずらしたい場合には予約の際備考欄に記入が必要です。 予約サイト https://www.tablecheck.com/shops/saien/reserve

-

横浜開港資料館は、江戸時代~大正・昭和初期の横浜に関する資料を約27万点所蔵し展示等で公開しています。この地は約160年前に日米和親条約が結ばれた由緒ある地で、中庭には「ペリー提督横浜上陸図」に描かれている木が先祖であるといわれる「たまくすの木」があります。旧館は1931年建築の旧英国総領事館を活用しています。

-

「ミツトヨ測定博物館」は、産業の発展を支えた精密測定機器に特化し、その進化の歴史を展示したユニークな専門博物館で「沼田記念館」と「測定機器館」で構成されています。沼田記念館では、1934(昭和9)年のミツトヨ創業以来の歩みと測定機器の進化の歴史を、測定機器館では、世界の長さ測定機機器を中心とした変遷を紹介しています。当博物館の収蔵物は、経済産業省より「近代化産業遺産群」に認定されています。

-

明治26年創業の削り節の専門店。老舗らしいたたずまいの店内では、海からあがったカツオがカツオ節になるまでの製造工程を紹介しています。店自慢の良質なカツオ節は販売もしています。小田原には古くから栄えた産業文化を今に伝える地域資産がたくさんあり、かまぼこ、漬け物、菓子、ひもの、塩辛、そして木工などの地場産業がその代表的なものです。工夫を凝らした展示、店主との会話、さらには体験を通して、小田原の産業にかかわるひと・製品・ものづくりの結びつきを知ってもらうことにより、小田原の魅力を高めようとする「街かど博物館」のひとつです。

-

箱根寄木細工専門店 箱根丸山物産 寄木細工の代表的作品である秘密箱、そしてコースター、寄木細工丸盆・角盆、茶托、茶筒、箸、箸箱、箸置きといった様々な箱根寄木細工の製作や体験工作なども行っております。また、箱根寄木細工の歴史の説明や秘密箱、からくり箱の開け方、製作工程等の実演も行っております。 箱根からくり美術館 箱根地方に伝わる伝統的工芸品「箱根寄木細工」の製作工程や道具、歴史、過去の名工達が製作した様々な作品を展示、紹介している美術館です。一部作品は実際に触って遊ぶコーナーも設置しています。2024年の3月にはリニューアルオープンを行い、一財)プロジェクションマッピング協会の協力のもと、実物(リアル)と映像(ヴァーチャル)のプロジェクションマッピングを導入しました。

-

根岸競馬記念公苑(馬の博物館・ポニーセンター)は整備工事のため、現在 休苑・休館しております。再開は2029年頃を見込んでおり、詳細は決まり次第お知らせいたします。日本初の本格的競馬施設・根岸競馬場の跡地にあり、馬について学べるとともに、馬と人との交流から生まれた史料を様々な角度から見ることができる。併設のポニーセンターではサラブレッドや日本在来馬など様々な品種の馬がおり、ふれあいイベントも随時開催している。

-

湯河原は、万葉の時代より知られた温泉地。 この地を愛した画家や文学者た ちが多く訪れています。 町立湯河原美術館は、晩年を湯河原で過ごした近代日本画の巨匠・竹内栖鳳や日本洋画界の重鎮 安井曾太郎、 戦中に湯河原に疎開したプロレタリア美術の中心人物・ 矢部友衛など、 湯河原にゆかりの画家の作品を集める美術館です。 1998年に老舗旅館を改装して 「湯河原ゆかりの美術館」として開館し、 2006 年、日本画壇の第一線で活躍する日本画家・ 平松礼二の作品を展示する「平松礼二館」の開設を機に、 館名を 「町立湯河原美術館」に改称しリニューア ルオープン。 現在では「平松礼二公開アトリエ」 や 「平松礼二資料室」 もご 覧いただけます。

-

雨の日だって楽しめる!相模原市立博物館は、1995年に開館して以来、相模原市の歴史や自然を扱う総合博物館として市民に親しまれ、2024年には入館者数が350万人を超えました。また、2010年7月には小惑星探査機「はやぶさ」の帰還カプセル、2021年3月には小惑星探査機「はやぶさ2」の帰還カプセルの世界初公開を行うなど、隣接するJAXA相模原キャンパスとの連携も深めています。さらに、2025年7月には、世界初となる10億個の星々と8K映像を同時に体験できるプラネタリウムがリニューアルオープンしています。

-

世代を超えて楽しめる人形専門の博物館です。世界140ヵ国以上の人形から人間国宝の手による人形まで約1万点以上を収蔵しています。また、見て、触れて、感じて、遊ぶことができる企画展やイベントを随時開催しています。

-

旧吉田茂邸は戦後の内閣総理大臣を務めた吉田茂(1878-1967)が暮らしていた邸宅です。もとは1884年頃に吉田茂の養父・吉田健三が土地を購入し、別荘を建てたのがはじまりですが、養父亡きあとは吉田茂が邸宅を引き継ぎました。1945年頃より大磯の邸宅を本邸としました。本施設は吉田茂が暮らした当時の邸宅を復元したものです。

-

秋澤達雄館長が収集した様々な民具が展示されています。展示品は江戸時代、明治時代、大正時代、昭和初期に一般庶民が使った生活の道具です。忘れさられた古き良き日本を垣間見て頂ければと思います。実際に使ってみることができる体験コーナーもあります。

-

西暦700年の後半に現在の地に建立した大乗院は、滝行を行うことができるお寺です。 自己解放と自身の再生としての行、自然界と一体感を得ることができる滝行。 大乗院では、滝行をしたい人を対象に、僧侶が指導を行い、滝行を行っています。

-

⽇本初のLEDドームシステム「DYNAVISION®-LED」によるプラネタリウムドームシアター。星空と全天周映像による「癒し」や「⼼地よさ」を体験できるエンタメ系プラネタリウム。 前方には、限定4席のプレミアムな「プラネットシート」をご用意。宇宙空間に体が浮かぶように身をあずけて新しいプラネタリウムの世界をご堪能下さい。 館内にはカフェとショップも併設。オリジナルのドリンクや軽食は見た目も楽しいものばかり。お好きなメニューを片手にドーム内でより一層の癒しのひと時を。またギフトショップ「Gallery Planetaria」では、星や宇宙をテーマにしたここだけのアイテムを取り揃えています。お土産にはもちろん、ご自身へのプレゼントにも。 ショップ・カフェのみのご利用も可能です。

-

運慶が刻んだ、心に響く祈りの空間2025年9月1日より拝観を再開神奈川県横須賀市、三浦半島の静かな海と山に囲まれた芦名の地に、約830年の時を超えて受け継がれてきた古刹「浄楽寺」が佇みます。浄楽寺は、鎌倉時代の名仏師・運慶が若き日に手がけた阿弥陀三尊、不動明王、毘沙門天の五体の仏像を安置する由緒ある寺院。これらの仏像は国指定重要文化財であり、運慶作と確定された仏像群としては全国的にも非常に貴重な存在です。2025年9月より、収蔵庫の改修を経て、通年での常時拝観が可能となりました。仏像は、ろうそくの灯のもと静かに仏と向き合う「暗闇参り」や、副住職の案内による解説付き拝観など、心に深く響く体験として人気を集めています。また、多言語対応の音声ガイドも完備されており、海外からの参拝者にも対応しています。 さらに、浄楽寺では「本当の自分と向き合う」宿泊型体験「テンプルステイ KAN~観~」も開始。内観と決心をテーマに、古の武士たちが祈った空間で、静かに自分自身と対話するひとときをお過ごしいただけます。 心を癒し、祈りの本質に触れる場所──。 浄楽寺は、忙しい日常を離れ、本当の豊かさに気づく旅の目的地となることでしょう。

-

1590年豊臣秀吉が小田原城包囲に際し、その本陣として総石垣の城を築いたことから「石垣山」と呼ばれるようになりました。当時の面影を残す、国立公園区域及び国指定史跡です。

-

江の島に鎮座する三姉妹の女神様 3つの宮を参拝しよう湘南・江ノ島を代表する人気スポットのひとつ。芸道上達・金運アップなど様々なご利益があるといわれ、多くの人が参拝に訪れています。ご祭神は三姉妹の女神様。辺津宮(へつみや)、中津宮(なかつみや)、奥津宮(おくつみや)の3つの宮の総称です。それぞれ3姉妹の女神を祀り、更に日本三大弁財天と称される、八臂弁財天、妙音弁財天を祀っています。辺津宮ではまず「茅の輪」をくぐって心身を清らかに。「天女と五頭龍伝説」に由来した龍の銭洗で金銭を洗うと金運アップのご利益があると言われています。良縁成就を願う方は「むすびの樹」に絵馬をかけてはいかがでしょうか。中津宮は朱色の社殿が印象的で、格天井には花鳥画や彫刻が施され典雅な趣です。ここでは「水みくじ」が人気。水に浸すと文字が浮かびあがります。奥津宮は海を守る姉神様をお祀りしている宮。拝殿天井に描かれているのは「八方睨みの亀」で、どこから見ても、こちらを睨んでいるように見えます。

-

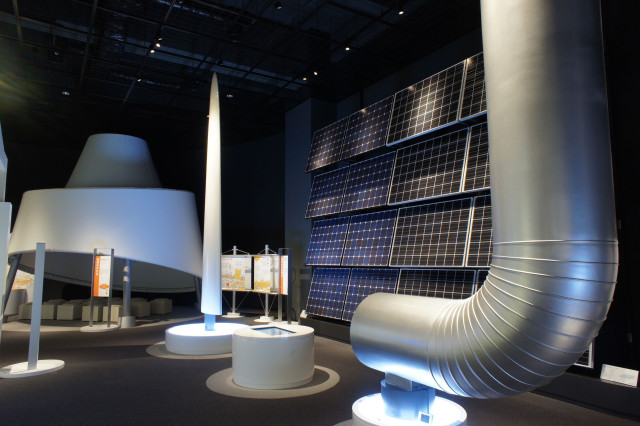

かわさきエコ未来館は「地球温暖化」「再生可能エネルギー」「資源循環」の3つのテーマを中心に、環境保護を楽しく学べる施設です。

-

カスヤの森現代美術館は1994年4月に、私設の現代美術館として開館しました。しばし日常から離れ、竹林に囲まれたティーラウンジで、くつろぎのひとときをお過ごし下さい。

-

鶴岡八幡宮本宮の西側の小高い丘の上にある神社です。境内では一番古い室町期の御社殿で、商売繁昌等を願う多くの方々より奉納された赤い旗で囲まれています。

-

光と影の華麗なる世界」と称される美人画で知られる宮永岳彦は、昭和21年から15年間、秦野市名古木のアトリエで創作活動を行い、油彩画をはじめ、ポスター、童画、表紙画、挿絵、水墨画など幅広い分野で活躍しました。 美術館では約半年ごとに企画を変えて、宮永岳彦画伯の多彩な作品を常設展示しています。

-

築100年以上になる古民家を利用した展示スペース。創作人形の常設展と季節に合わせた企画、展示を楽しめる。安部朱美創作人形店「昭和の家族」を常設展示。

-

鶴岡八幡宮の裏、北鎌倉へ至る鎌倉街道沿いの近代美術館。コレクション展・企画展を開催する展示室と、周囲の環境と調和した現代彫刻が数多くおかれた庭園があります。

-

四季折々の風情を楽しめる金沢北条氏の菩提寺鎌倉市中心部まで車で30分、鎌倉時代に北条実時が建立した金沢北条氏の菩提寺です。本堂前の阿字池を中心とした境内に朱塗りの反橋と平橋が掛かる浄土式庭園が美しく、3月下旬~4月上旬の桜、5月上旬に見頃を迎える黄菖蒲、秋の紅葉と四季折々の景観が楽しめます。また、隣接している国宝称名寺聖教・金沢文庫文書を展示する中世歴史博物館神奈川県立金沢文庫があります。例年5月初めに境内で薪能が開演されます。

-

逗子市にある、広大な自然に囲まれた天台宗のお寺です。

-

鎌倉五山第五位の寺格を有する建長寺派の古刹で足利氏の菩提寺の一つ。境内は国指定史跡。喜泉庵(茶堂)では枯山水の庭を眺めながら抹茶を喫することができる。また、境内奥の石窯ガーデンテラスでは食事やイングリッシュガーデンも楽しめます。

-

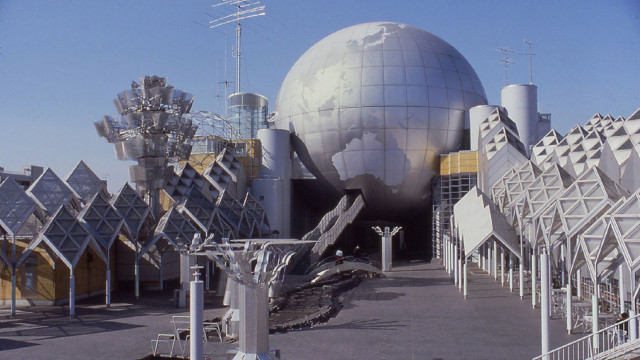

湘南台文化センターは、大きな地球儀等の個性的な建物が特徴で、市民シアター・こども館・市民センター・公民館等の複合施設となっています。こども館では楽しく遊びながら学べる展示ホールで世界のおもちゃや民族楽器等、直接触れることができる展示品が多数設置されています。その他にも生解説付きのプラネタリウム番組や臨場感のある全天周映画を上映している宇宙劇場、様々な体験型講座が行われるワークショップ室などがあります。

-

相模の国の六社のひとつ。例大祭や、浜降り、ぼんぼり祭等の祭事が行われます。隣接する八幡山公園は、平塚八景に選定され、県内でも数少ない明治時代に建築された洋風の建物があります。68年仁徳天皇創建とされる古社、鶴峯八幡宮として相模国の鎮地大社として崇敬されています。

-

山手公園管理事務所となっている旧山手68番館は、外国人向け賃貸住宅として山手68番地の奧まった場所に昭和9年(1934年)に建てられました。その後、現在地へ移築され、山手公園管理事務所となっています。

-

箱根・芦ノ湖畔に立ち、緑の木々に囲まれた成川美術館は、1988年に開館しました。現代日本画を中心に焦点を絞ったユニークな美術館です。そのコレクションは4,000点を超え、いまも増えつづけています。文化勲章受章画家・山本丘人の代表作150点余りを核に、平山郁夫作の作品を40点余を所蔵。ご鑑賞の合間に、美術館正面のガラス扉から外に出て、庭園を散策してみてください。箱根随一の眺望がお楽しみ頂けます。

-

年間数回の展覧会を開催しているほか、敷地内には彫刻を楽しめる散策路があります。また、レストラン、ミュージアムショップもあり、レストランからは一色海岸の眺望を楽しめます。

-

大磯町にある真言宗東寺派のお寺です。文豪島崎藤村夫妻の墓碑が、樹齢100年~200年の梅の古木約20本に囲まれて建てられています。毎年2月上旬頃より生前に藤村も愛でた梅の花が境内一面咲き誇ります。

-

やぐらとは、岩崖に四角い横穴を掘り、その中に石塔を建てて死者の骨を納めて供養する施設で、鎌倉時代後半から室町時代前半にかけて、おもに鎌倉とその周辺地域でのみ造られた特殊な遺構です。史跡名越切通の中にあるまんだら堂やぐら群は、確認されているだけで150穴以上で構成される有数の規模をほこるやぐら群で、保存状態が良いやぐらをこれだけまとまった形で見ることのできる場所は鎌倉市内にもほとんどありません。多数の横穴が幾重にも重なって連なる眺めは独特かつ壮観です。

-

縁結びや厄除け祈願で知られる神社です。県指定無形民俗文化財「お馬流し」神事の展示館があります。

山本糾 (2).jpg)

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)