お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

約700 年前鎌倉時代終わりから室町時代前期にかけて、旅ゆく人々を救う仏として信仰された地蔵菩薩を祀る多くの石仏や石塔が造られました。国の重要文化財に指定されています。

-

神奈川県小田原市にある曹洞宗のお寺で、小田原八福神の1つです。

-

藤沢市にある浄土宗のお寺です。本尊の阿弥陀如来は市の重要文化財です。また、墓所を包むようにひろがる約7900㎡の静かな寺林も、天然記念物として市の指定を受けています。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)

-

昔から村人から信仰の厚い不動さまであり境内の滝不動は谷津川の水源地となっています。

-

エコ暮らし環境館は資源循環や温暖化対策、自然共生について 楽しく学ぶことができる施設です。定期的に各種イベントも開催しています。

-

下鶴間ふるさと館には、市指定重要文化財の旧小倉家住宅の母屋と土蔵が復元されています。母屋は安政3年(1856)に建築されたもので、宿場の商家建築として県内でも数少ない建物です。

-

20穴以上からなる大磯町で一番有名な横穴墓群で県指定史跡です。平面形態は、方形・逆台形・フラスコ形・羽子板形などさまざまであり、変化に富んでいます。天井形態は2基(家形・ドーム形)以外はアーチ形。湘南平への自然道に面しています。

-

大磯町郷土資料館には、大磯と周辺地域にまつわる考古・歴史・民俗・自然の4分野の常設展示と、年3~5回の特別展・企画展等を行っています。

-

1278年に創建された時宗の寺院で、一遍上人がその基礎を築き、作阿上人が開山したとされています。光触寺は以来およそ700年、念仏の道場となって今日に及んでいます。

-

パイロットコーポレーションでは、大正15年(1926年)より、日本が世界に誇る伝統工芸のひとつ、蒔絵を施した高級万年筆を欧米で展開。後に人間国宝となる蒔絵師・松田権六氏を中心とした蒔絵師グループ「國光會(こっこうかい)」を結成し、日本古来の蒔絵の技をおよそ100年にわたり守り続けています。旧第二海軍火薬廠として使用されていた平塚近代史の遺構である大正時代に建てられた煉瓦造りの建物を改装し、蒔絵万年筆の歴史と漆芸作品を展示しています。事前予約制:電話:0463-35-7069(平日10:00~16:00)

-

1191年、源頼朝により創建されたと言われる歴史ある神社です。

-

「閻魔様の寺」円応寺は、建長二年(1250年)に造られた閻魔大王を本尊とするお寺です。円応寺の閻魔大王を中心とする十王は生前に罪を犯して地獄行きになったものがどのような裁きを受けるかが描かれています。

-

蟠龍山洞昌院は、別名公所寺(ぐぞじ)と言われており、「公所」とはこの辺りの地名、政治を行った役所のことです。室町時代、関東一円の政治を司っていた関東管領上杉氏が祈願寺としたためその名があります。

-

龍口寺は、1337年に建立された「日蓮宗」の寺院です。日蓮は国難を憂い、鎌倉幕府へ献策を行いましたが、幕府は日蓮を捕縛し、処刑場のあった龍ノ口に連行します。日蓮が斬首されようとした時、突然光が射し込み、斬首人の目をくらませます。この奇跡を恐れた幕府は、斬首を中止。この跡地に建てられたのが龍口寺です。

-

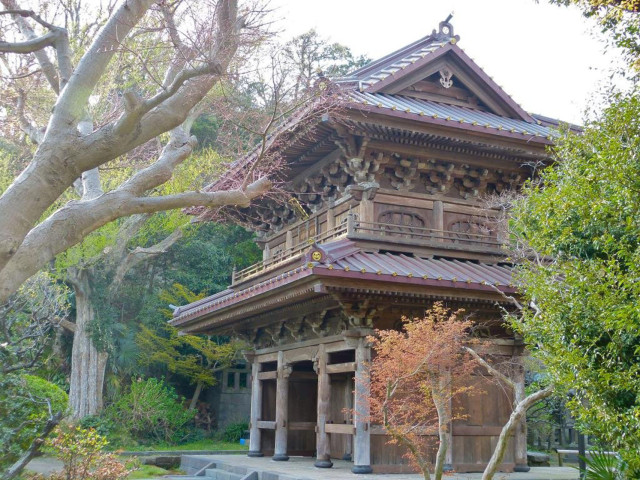

1636年創に建された英勝寺の境内には、創建当時から現存する建物が数多く残っており、すべて国の重要文化財に指定されています。

-

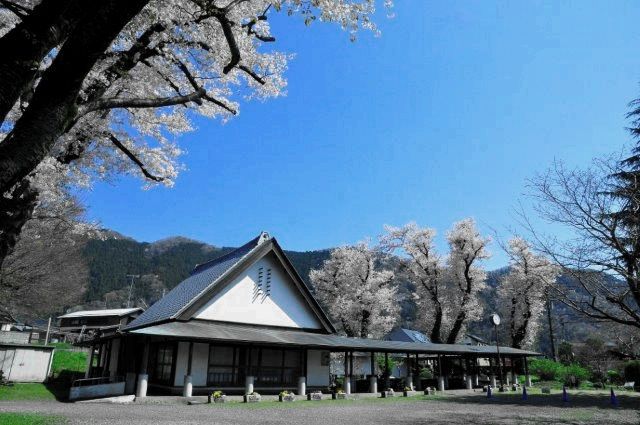

自然をより感じながらゆっくりと過ごすことができます。山門から本堂までの間の前庭はとても開放的で広々としており、そこにはユキヤナギ、サザンカ、スイセンなどが植えられ、四季折々の花を観賞できます。

-

鎌倉幕府の執権であった北条時頼と北条長時によって創建され、長時から始まる赤橋流北条氏の庇護のもと、諸宗兼学の学問寺として発展しました。鎌倉幕府滅亡後は足利尊氏が一時蟄居していた場所としても知られ、その後の関東公方の足利氏とも深い関係を築きました。国重文の阿弥陀三尊像をはじめとする多くの文化財を擁し、境内全域は国史跡に指定されています。

-

早野にある戒翁寺近くの御堂山(おどやま)に造立されている、土地の人から「殿様の墓」といわれる石造五輪塔(ごりんとう)です。

-

「大師河原水防センター」の一部で、2008年以来多摩川河口部の環境学習や歴史文化の情報展示を行っています。また、展示のほか、自然素材を用いた工作教室や干潟の観察イベント等も実施しています。

-

日本の詩人・小説家と知られる国木田独歩の有名な詩が刻まれた碑が設置されています。

-

精進池付近に、高さ3.2mの地蔵菩薩坐像「六道地蔵」を中心に、鎌倉時代から室町時代前期にかけて造られた石仏・石塔が点在しています。中世の地蔵信仰を物語る遺物として、国の重要文化財及び史跡に指定されています。

-

浄永寺は、神奈川県小田原市城山にある日蓮宗の寺院です。

-

精進池近くにある元箱根石仏群の一部です。約700年前、鎌倉時代から室町時代前期にかけて数多くの石仏や石塔が造られました。これらの石仏・石塔の多くは、中世の地蔵信仰を物語る遺物として国の重要文化財に指定されており、周辺一帯も同様に国の史跡に指定されています。(写真提供:photolibrary)

-

江戸時代おわりに横須賀製鉄所へ輸入された「国指定重要文化財スチームハンマー」を保存・展示する施設です。館内には、横須賀製鉄所や近代の歴史遺産を紹介する映像、体験学習装置、蒸気で動くスチームハンマーの模型なども展示しています。

-

横浜市磯子区岡村にある縄文・弥生・古墳時代のムラの跡です。遺跡は標高55メートルほどの小高い丘の、約10,000平方メートルの広さがある平坦な場所にあります。1966年に国の指定史跡となり、翌年三殿台考古館が開館して、遺跡とともに公開されています。横浜出身のユニット「ゆず」のCD「すみれ」ブックレットに登場したりもしています。

-

【概要】秦野市では、1998年に東田原出身の浮世絵収集家・大津圓子氏から浮世絵約1,900点の寄贈を受けました。秦野市立図書館内にある「はだの浮世絵ギャラリー」では、大津圓子氏から寄贈された貴重な浮世絵を様々な企画内容で展示しています。

-

鈴鹿明神社東側の段丘下にある龍源院の裏手から湧き出す湧水。この湧水は、近くの鈴鹿明神社から縄文後期の遺跡が発掘され、この遺跡の水場が龍源院湧水のみであることから、鈴鹿遺跡の住人が生活用水として利用していたといわれています。明治24年頃から第二次世界大戦頃までは、わさび田として利用されており、現在もその名残をとどめています。また、明治35年以降には、養蚕で得た生糸の撚糸(ねんし)器具や、精米器具を動かすための水車の動力源としても利用されていました。

-

箱根旧街道は江戸時代の初めに江戸幕府が整備した東海道の一部で、箱根峠を挟んで箱根町側を東坂、三島市側を西坂と呼びました。西坂の石畳は1680年に敷かれたことが資料からわかっています。もともとは雨が降ると脛までつかる泥道となり、旅人たちを苦しめてきました。そのため石畳が敷かれる以前は自生する細竹(箱根竹)を敷いていました。この作業は奥伊豆地方の住民が税の一種として負担していたものの、竹は腐ってしまうため頻繁に敷き替えを行わなければならず、住民にとってはかなりの負担でした。この負担を軽減するため江戸幕府は石畳の工事を行いました。この石畳を歩きながら、この道を旅した当時の人たちに思いを馳せるのも楽しいかもしれませんね。

-

善波峠は秦野市と伊勢原市の境にあります。東京都の赤坂御門から秦野を経て矢倉沢の関所を越え、静岡県沼津市にいたる矢倉沢往還が通っていました。参勤交代でにぎわう東海道の脇街道で、物資の輸送や富士・大山への参詣路として、昭和初期に善波隧道が完成するまで、この峠道が利用されていました。

-

川崎駅から徒歩5分、エンターテイメントの街「ラ チッタデッラ」内の大型ライブホール、クラブチッタ。1988年に大型ライブホールの先駆けとしてオープンしました。国内外のアーティストが出演する、歴史あるライブホールです。

-

尾崎咢堂記念館は、「憲政の神」といわれた尾崎行雄を多くの人に知ってもらおうと、生誕地である尾崎家代々の屋敷跡に昭和32年1月に建設されました。館内には写真や肖像画、遺品のほかに幅広い活動の足跡を物語る資料が保存、展示されています。また、敷地内にはワシントンに贈った桜の孫樹「咢堂桜」があります。

-

眞宗寺は浄土真宗本願寺派の寺院です。境内正面にはギリシャ神殿風の本堂、高台には黄金に輝く川崎大佛合祀墓があります。そして右手丘陵の中腹には鐘楼堂、池田満寿夫画伯の遺作となった梵鐘「しあわせの鐘」があります。

-

亀井六郎の館跡があり、その子孫は昭和初期までここに居を構え暮らしていたといわれる場所です。

-

古墳の周溝は道路によって削られていますが、現状で直径17.5m、高さ3.7mの円墳です。橘樹神社の社伝によると、ヤマトタケルノミコトが東征のさいに、荒れる海に身を投じた后のオトタチバナヒメの衣と冠がこの地に流れつき、それをヒメの代わりとして、古墳に埋葬したと言われています。

-

溝口神社の創建年代は定かではないが、神社の歴史は古く伊勢の神宮でお祀りされている「天照皇大神」をご祭神として川崎市内でも最も尊いお社の一つとして広く崇敬されています。安産・子育て・縁結び・家内安全・厄除けなど様々なご利益で知られ、境内には長寿ケヤキ・親子クスノキ・垂乳根のイチョウなど、家族に関するご神木があり、多くの参詣者で賑わっています。

-

昭和45年(1970)日本の伝統文化「能楽」(ユネスコの世界無形文化遺産)の振興と普及を目的として神奈川県下の古都鎌倉、大仏近くに設立されました。 定期公演「能を知る会®」を開催する他、貸し舞台としての利用も可能です。能楽博物館として舞台・能面・能装束等を展示公開、新たに令和4年から和カフェを開業しています。

-

元豪商の政治家、内務大臣・安達謙蔵氏により、1933(昭和8)年に国民精神修養の場として建造されました。現在は郷土資料館として使用されています。

-

神奈川県西部 自然豊かな山北町にある禅宗のお寺です。「山寺で学ぼう」として、坐禅会、写経会、お茶を愉しむ「喫茶去」が毎月第一土曜日に開かれています。

-

戦国時代の終わりに豊臣秀吉との小田原合戦に備え北条氏が作らせた総構の一部で、豊臣軍の本陣と向かい合う重要な場所でした。二重外張と呼ばれる土塁と堀を二重に配した構造となっていることから、この付近に出入口である虎口があったと考えられています。

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)