お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

かつての炭問屋、藤屋の跡地です。江戸時代、周辺農家で焼かれた炭は黒川炭と呼ばれ、江戸に出荷されていました。当時、木炭の輸送は水上輸送が主流でしたが、黒川炭は江戸に近いため、仲買問屋を通じて、江戸に陸送されていました。

-

1874年(明治7年)にイギリスで始まったローンテニスが、1876年(明治9年)に横浜に伝わり山手公園で最初のローンテニスが行なわれました。1998年(平成10年)テニスの発祥の地を記念して建てられたのが「横浜山手 テニス発祥記念館」です。テニスウェアやラケットの変遷など、テニスの歴史を展示公開しています。

-

この橋の袂のある石碑の向かいより、大山道に入ります。

-

作家で小田原出身の牧野信一の作品の一節が刻まれた石碑です。

-

松原神社は、小田原北条氏(戦国時代)以降、歴代城主が崇敬してきた小田原の総鎮守とされています。

-

精進池近くにある元箱根石仏群の一部です。約700年前、鎌倉時代から室町時代前期にかけて数多くの石仏や石塔が造られました。これらの石仏・石塔の多くは、中世の地蔵信仰を物語る遺物として国の重要文化財に指定されており、周辺一帯も同様に国の史跡に指定されています。(写真提供:photolibrary)

-

エコ暮らし環境館は資源循環や温暖化対策、自然共生について 楽しく学ぶことができる施設です。定期的に各種イベントも開催しています。

-

江戸時代おわりに横須賀製鉄所へ輸入された「国指定重要文化財スチームハンマー」を保存・展示する施設です。館内には、横須賀製鉄所や近代の歴史遺産を紹介する映像、体験学習装置、蒸気で動くスチームハンマーの模型なども展示しています。

-

20穴以上からなる大磯町で一番有名な横穴墓群で県指定史跡です。平面形態は、方形・逆台形・フラスコ形・羽子板形などさまざまであり、変化に富んでいます。天井形態は2基(家形・ドーム形)以外はアーチ形。湘南平への自然道に面しています。

-

若手アーティストの創作活動に対する支援や様々な企画展、ワークショップ、講座などを開催しています。アートの新たな可能性を見出し、地域とのつながりを深めながら活動しています。

-

東海道宿場町に置かれた高級旅館で、参勤交代の大名のほか、公家、公用の幕府役人などが宿泊したのが「本陣」と呼ばれる大旅館です。

平塚宿本陣は、建坪163坪で座敷数が20あり、門・玄関・上段の間が取り付けられていたと言われています。 -

旧東海道をややそれた「平塚の塚緑地」にある、「平塚の碑」です。一説では、ここが「平塚」の地名の由来の場所とされています。言い伝えによると、平政子という方がこの地で亡くなり、その柩を埋めて塚を作ったところ、塚の上が平らであったことから、里人がそれを「ひらつか」と呼び、これが地名となったといわれています。

-

鎌倉時代の曽我十郎・五郎の兄弟による父の敵討ちの様子を描き、日本三大敵討ちとしても知られる「曽我物語」。そのヒロインである「虎女」は大磯で暮らしたと言われ、「化粧をする際に使用した井戸」と言われているのがこの化粧井戸です。

-

伊勢原駅近くの市街地にある神社で、「大神宮さん」と呼ばれ市民に親しまれています。2月3日の節分祭から始まり、春には境内の桜が見事に咲き、夏はほおずきや朝顔が並ぶ「花の市」で賑わいます。

-

北条政子ゆかりの寺とされる安養院。政子は、源頼朝の菩提を弔うため笹目(鎌倉文学館一帯)に寺を建てましたが、1333年の鎌倉幕府滅亡とともに焼け落ちたため、この地に移されました。

院号の「安養院」は政子の法名で、寺号の「長楽寺」は頼朝の法名です。

現在はつつじの名所としても有名です。 -

和銅3年(710年)染谷太郎時忠が創建したとされる神社。源頼朝、政子、実朝も参詣したと言われています。

-

創建は推古天皇の御代と伝えられ、大正9年(1920)年に鶴見神社と改称されました。

「川崎・横浜間最古の神社」と言われています。 -

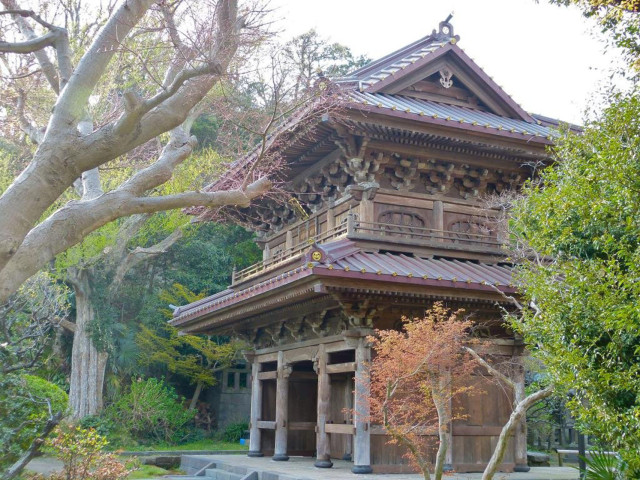

1636年創に建された英勝寺の境内には、創建当時から現存する建物が数多く残っており、すべて国の重要文化財に指定されています。

-

眞宗寺は浄土真宗本願寺派の寺院です。境内正面にはギリシャ神殿風の本堂、高台には黄金に輝く川崎大佛合祀墓があります。そして右手丘陵の中腹には鐘楼堂、池田満寿夫画伯の遺作となった梵鐘「しあわせの鐘」があります。

-

古墳時代の横穴墓群で、現在確認できるのは 5 基ほどです。

-

長元3年(1030年)源頼義公が平忠常の乱を平定の折、石清水八幡宮を勧請したことに始まります。相模国茅ヶ崎の総社として開運、諸願成就等の御神徳により古より篤く崇められ、菅原道真公を合祀し合格学業成就の御利益があると言われています。

-

浄永寺は、神奈川県小田原市城山にある日蓮宗の寺院です。

-

戦国時代の終わりに豊臣秀吉との小田原合戦に備え北条氏が作らせた総構の一部で、豊臣軍の本陣と向かい合う重要な場所でした。二重外張と呼ばれる土塁と堀を二重に配した構造となっていることから、この付近に出入口である虎口があったと考えられています。

-

国道1号の西側、精進池の近くにある磨崖仏で国の重要文化財に指定されています。

-

今から約700年前の鎌倉時代後期に建てられた石造の宝篋印塔で、国の史跡と重要文化財に指定されています。この塔が建てられた精進池(しょうじんがいけ)周辺は、当時京と鎌倉を結ぶ道路の箱根越えのルートであり、厳しい山越えの道と、ところどころで噴煙は噴き出す荒涼たる風景からこのあたりは「地獄」と恐れられ、地蔵信仰の霊地となりました。精進池の周りにある石仏や石塔はほとんどが鎌倉時代後期にこうした地蔵信仰の中から建てられたもので、多くのお地蔵さんに見守られるようにして、多くの旅人が厳しい箱根越えの道を往ったのでしょう。

-

神奈川県藤沢市にある庚申信仰の仏堂です。

-

藤沢市に位置する時宗の寺院です。眞徳寺の本堂天井には、当寺住職でもあった画家「吉川清(喜善師)」作の花鳥が描かれています。(写真提供:藤沢市ふじさわ宿交流館)

-

小田原を本拠に関東一円を支配した北条氏が、戦国時代の終わりに豊臣秀吉との小田原合戦に備えて構築した防御の跡。堀と土塁で城と城下町を周囲9㎞に渡り囲い、約3カ月に及び籠城し、対抗したが、18万ともいわれる豊臣軍に包囲され、降伏、開城した。現在でもこの総構の一部が残っており、実際にみることができる。

-

鶴岡八幡宮本宮の西側の小高い丘の上にある神社です。境内では一番古い室町期の御社殿で、商売繁昌等を願う多くの方々より奉納された赤い旗で囲まれています。

-

神奈川県小田原市にある日蓮宗のお寺で、小田原八福神の1つです。小田原は戦国時代より城下町として栄え、歴史と文化を感じる史跡があふれる町です。蓮船寺は戦国時代の末期に小田原北條氏一門、井出氏の開基により創建され、400年以上の歴史が続いています。

-

円通寺は秦野市にあるお寺です。市の重要指定文化財である木造十一面観音菩薩があります。十一面観音は頭部に十一の顔を持つ変化観音の一つで、全方向を見守っているそうです。

-

境内には鎌倉時代の海老名氏一族の国分季頼が国分尼寺に寄進した銅鐘や海老名に伝わる昔話「尼の泣水」に縁のある如意輪観音像が境内に安置されています。銅鐘は国指定の重要文化財となっています。

-

二宮町に生まれ育った画家「二見利節(ふたみとしとき)」の作品や資料を収蔵、展示しています。二宮町の観光の中心となっている「吾妻山公園」の西に位置し、緑豊かな自然との調和の中で芸術に親しみ、その中で新しい発見や感動を提供しています。

-

2014年3月にリニューアル・オープン。児童養護施設「エリザベス・サンダース・ホーム」創立の故澤田美喜(三菱財閥を創業した岩崎弥太郎の孫)を記念する資料館で、隠れキリシタン史料などを展示しています。

-

南湖院は、旧結核療養施設として明治期から本市の発展に大きな影響を与えた施設で、その価値を後世に残すため一部を「太陽の郷庭園」として一般公開しています。明治時代の木造の洋風建築や、噴水のある丸池も情緒のある景色ですが、庭園の西側から見える富士山の景色は「関東の富士見百景」に選定されるほどの美しさです。晴れた日に景色を楽しみながらゆったりと散策するのがおすすめです。

-

明治初期から地芝居として、農家の人々により演じられていたと言われている、旧藤野町の村歌舞伎。戦後、だんだんと衰退し、演じられることも少なくなってきました。今から約25年前に、この村歌舞伎の伝承を目的に、藤野地区住民によって毎年公演されるようになりました。伝統的な歌舞伎を演じる役者の大半は子供たちで、年配の先輩役者に難しい歌舞伎のセリフを教えて貰ったりと伝統文化を継承しています。

-

鎌倉から藤沢方面へ通じる切通道で、中世のやぐらなどがあり、狭く急峻な古道の様子がよく残されています。

-

本宮からみて西北の後方に鎮座する。 承久の乱(1221)に際して配流され、ご不運に遭われた三上皇の御霊を慰める為宝治元年(1247)に奉祀された。 御祭神:後鳥羽上皇、土御門上皇、順徳上皇 例祭日:6月7日

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)