お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

1874年(明治7年)にイギリスで始まったローンテニスが、1876年(明治9年)に横浜に伝わり山手公園で最初のローンテニスが行なわれました。1998年(平成10年)テニスの発祥の地を記念して建てられたのが「横浜山手 テニス発祥記念館」です。テニスウェアやラケットの変遷など、テニスの歴史を展示公開しています。

-

二宮尊徳(金次郎)は、江戸時代の農村改革の指導者です。二宮尊徳生家に隣接する記念館は、彼の生涯や、その教えを学ぶ展示室のほか、会議室や宿泊室を備え、講座、サークル活動等の生涯学習活動の場としてご利用いただけます。

-

丹沢湖記念館はダム建設に伴い建築された施設。丹沢湖の誕生を紹介するビデオ・写真や、丹沢湖近辺から発掘された縄文時代の土器などを展示しています。また、売店では地元の名産品を販売するお土産コーナーも併設しています。三保の家は江戸時代末期の民家を移転復元したもので、水没前の風景の写真なども展示しており、無料で見学することができます。 また休憩所(有料)としても利用できます。

-

2010年に柿生中学校の改築に合わせ、同中学校内に開設されました。旧柿生村10カ村と岡上村の「郷土史料館」という位置づけで、郷土の文化を守り、地域に展示公開することにより、地元の先人の足跡を今に残す施設となっています。

-

小説家開高で知られる開高健は1974(昭和49)年に、東京杉並から茅ヶ崎市東海岸南のこの地に移り住み、1989(平成元)年になくなるまでここを拠点に活動を展開しました。その業績や人となりに多くの方々に触れていただくことを目的に、その邸宅を開高健記念館として開設したものです。

-

「NHKみんなのうた」をはじめ、子供たちに向けた愛情あふれる作品で知られる小黒恵子氏の楽曲数やレコードなどが展示されています。

-

港の見える丘公園の展望台の南側に広がる沈床花壇の奥に、アーチ型の屋根と赤レンガの外観が一際目立つ館。横浜ゆかりの作家「大佛次郎」の業績と生涯を様々な資料で紹介しています。

-

元豪商の政治家、内務大臣・安達謙蔵氏により、1933(昭和8)年に国民精神修養の場として建造されました。現在は郷土資料館として使用されています。

-

【概要】秦野市では、1998年に東田原出身の浮世絵収集家・大津圓子氏から浮世絵約1,900点の寄贈を受けました。秦野市立図書館内にある「はだの浮世絵ギャラリー」では、大津圓子氏から寄贈された貴重な浮世絵を様々な企画内容で展示しています。

-

「大師河原水防センター」の一部で、2008年以来多摩川河口部の環境学習や歴史文化の情報展示を行っています。また、展示のほか、自然素材を用いた工作教室や干潟の観察イベント等も実施しています。

-

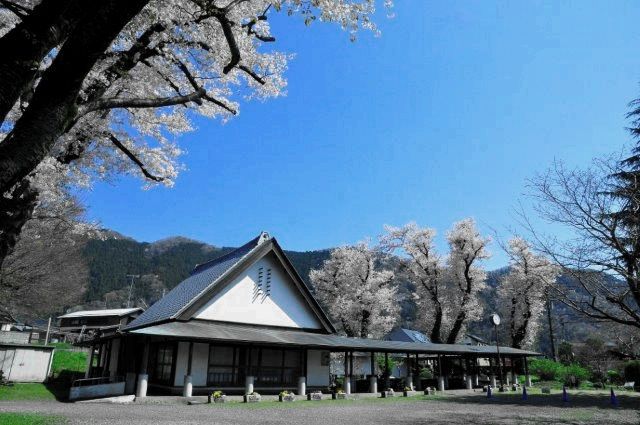

尾崎咢堂記念館は、「憲政の神」といわれた尾崎行雄を多くの人に知ってもらおうと、生誕地である尾崎家代々の屋敷跡に昭和32年1月に建設されました。館内には写真や肖像画、遺品のほかに幅広い活動の足跡を物語る資料が保存、展示されています。また、敷地内にはワシントンに贈った桜の孫樹「咢堂桜」があります。

-

女流作家吉屋信子氏の自宅を本人の遺志に基づいて市に寄贈され、社会教育振興のため学習施設として活用されています。

-

1階は相模国分寺の模型や秋葉山古墳群の資料、市内の遺跡で発掘された土器などをはじめ、海老名の歴史に関する資料を展示しています。2階は民俗資料を展示しています。

-

江戸時代おわりに横須賀製鉄所へ輸入された「国指定重要文化財スチームハンマー」を保存・展示する施設です。館内には、横須賀製鉄所や近代の歴史遺産を紹介する映像、体験学習装置、蒸気で動くスチームハンマーの模型なども展示しています。

-

茅ヶ崎ゆかりの人物や作品を通して、様々な考え方や生き方、地域の歴史や風土についての知識を深めることができる施設です。展示館では茅ヶ崎にゆかりのある人々やその作品を展示し、多目的館では、ワークショップなどを開催しています。

-

史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館(旧石器ハテナ館)は全国的にも数少ない旧石器時代をテーマにした施設です。史跡田名向原遺跡は、発見された旧石器時代の住居状遺構から、人類の定住化の歴史を語る重要な遺跡として保存されており、平成11年1月に国の史跡指定を受けました。約2万年前の建物の跡がみられるのは、日本でここだけです。また、旧石器ハテナ館では旧石器時代を中心に縄文土器や古墳の副葬品などを展示しており、野外展示では旧石器時代の住居状遺構、縄文時代の竪穴住居、古墳時代の小円墳が復元され、歴史や文化財について学ぶことができます。勾玉・土器・石器作りなどの体験事業を行っています。

-

小田原文学館の別館です。北原白秋が小田原で暮らしていた頃に建てられた元宮内大臣・田中光顕の別邸(国登録有形文化財)を活用し、白秋童謡に関する資料を展示しています。

-

横浜市磯子区岡村にある縄文・弥生・古墳時代のムラの跡です。遺跡は標高55メートルほどの小高い丘の、約10,000平方メートルの広さがある平坦な場所にあります。1966年に国の指定史跡となり、翌年三殿台考古館が開館して、遺跡とともに公開されています。横浜出身のユニット「ゆず」のCD「すみれ」ブックレットに登場したりもしています。

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)