お出かけスポット検索

神奈川県への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

条件を指定して絞り込み

-

尾崎咢堂記念館は、「憲政の神」といわれた尾崎行雄を多くの人に知ってもらおうと、生誕地である尾崎家代々の屋敷跡に昭和32年1月に建設されました。館内には写真や肖像画、遺品のほかに幅広い活動の足跡を物語る資料が保存、展示されています。また、敷地内にはワシントンに贈った桜の孫樹「咢堂桜」があります。

-

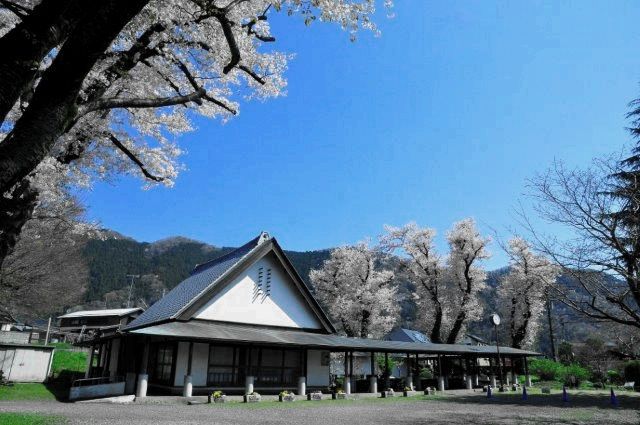

小原宿本陣は、神奈川県下26軒あった本陣で現存する唯一の建造物で、定紋のついた敷居の高い玄関がある、純日本風の豪壮な建物です。平成8年2月13日、県重要文化財に指定されました。現在の建造物の建造年数は定かではありませんが、約200年経過しているものと思われます。

-

相模横山・相模川近郊緑地特別保全地区、首都圏近郊緑地保全地区に位置し、良好な自然環境をもつ風致公園です。 みどりの保全や市民の憩いの場としての役割を担っています。 道保川の水源と横山丘陵の自然を都市緑地として保全しながら、水と緑が一体となった自然とのふれあいの場で、身近に野鳥や植物の観察を体験しながら自然への認識を深め、環境学習、野外教育の場としても利用されています。

-

相模湖の南東の山を総じて石老山といいます。 第3紀地層の礫岩が全山に分布して、巨大な奇岩、怪石に富んでいるところから石老山の名がつけられたものと考えられています。(写真提供:photolibrary)

-

お花見やキャンプで賑わう相模川自然の村の一角にある公園です。 四季の小川と日だまりの池は、小さなお子様でも安心して水遊びが楽しめる人気のスポットです。 写真提供:(公社)相模原市観光協会

-

神奈川県相模原市の麻溝台(あさみぞだい)地域は古くから養鶏が盛んで、現在は7戸が軒を連ねています。養鶏家全員で「麻溝畜産会」を結成しました。鶏舎や直売所が点在する市道を「たまご街道」と名付け、地域商業の活性化に取組んでいます。直売所では、第6次産業にも取組んでいて、洋菓子やカフェなどで賑わいを見せています。

-

川尻石器時代遺跡は縄文時代中期から晩期にかけての集落跡です。様々な種類の遺物とともに敷石住居などの礫石を多用した遺構もあります。

-

東沢ノ頭を越えて熊笹ノ峰の頂上手前が矢駄尾根分岐です。(写真提供:photolibrary)

-

マッスルモンスターはアジア&日本初上陸の巨大クライミングアトラクションです。93種類のアクティビティを絶景とスリルを味わいながら楽しむことができます。

-

神奈川県の最高峰。春は犬越路峠周辺から檜洞丸にかけて東国みつばつつじが咲き、シロヤシオツツジも5月上旬には咲き始めます。秋はカラマツの黄金の紅葉が見事です。夏は山頂から眺める手に届きそうな素晴らしい星座、冬はアルプスに負けない山の重層感、また澄んだ空気の中で見る360度のパノラマの夜景を楽しめます。

-

相模湖漕艇場は、四季折々に素晴らしい景色をみせるここ相模湖に昭和38年に設置されました。以来ボート等の競技を通じて県民のスポーツ振興を図り、また青少年の健全な育成の場として、さらに昭和39年には東京オリンピックのカヌー会場となるなど、ボート・カヌーのメッカとして各種の大会が開催され、多くの人々に利用されてまいりました。平成6年1月には、県立相模湖公園整備の一環として新管理運営棟・艇庫が整備され、平成31年4月には新2000mコースが整備されました。

-

吉野宿(よしのじゅく)は、江戸時代初期に定められた五街道「甲州街道(道中)」の宿場でした。「吉野宿ふじや」は旅籠「藤屋」として営まれていました。現在の建物は、明治29年の大火で焼失後、明治30年頃に建てられたもので、平成26年4月に市登録文化財に登録されました。建物内には、養蚕や炭焼に関する資料などが展示されています。

-

相模湖駅から徒歩約10分。相模湖の雄大な自然にふれながら、多様な交流活動が行える文化施設です。多目的ホール、アートギャラリー、研修室、喫茶店等を有し、駐車場も完備しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

-

手ぶら旅行を楽しもう!提携している店舗の空きスペースを活用し、旅行者や利用者の手荷物を一時的に預かるサービスです。店舗は空きスペースを収益化でき、利用者は必要なタイミングで安心して手荷物を預けられます。利便性と効率性を兼ね備えた、地域密着型の手荷物預かりソリューションです。

-

明治初期から地芝居として、農家の人々により演じられていたと言われている、旧藤野町の村歌舞伎。戦後、だんだんと衰退し、演じられることも少なくなってきました。今から約25年前に、この村歌舞伎の伝承を目的に、藤野地区住民によって毎年公演されるようになりました。伝統的な歌舞伎を演じる役者の大半は子供たちで、年配の先輩役者に難しい歌舞伎のセリフを教えて貰ったりと伝統文化を継承しています。

-

やまといも取扱店です。

1925①_観光資源.jpg)

.png)

.jpg)

ktbs-bnr240x92.jpg)